文字と灯りで粋を感じる江戸提灯とは

室内を明るくするにはライトを使用すると思います。今回は、ライトが普及するまで活躍した照明器具である「江戸提灯」をご紹介します。 提灯とは? そもそも提灯とは何か? 祭りや飲食店などで見かけることが多いですが、もともとは、…

ものづくり

ものづくり

室内を明るくするにはライトを使用すると思います。今回は、ライトが普及するまで活躍した照明器具である「江戸提灯」をご紹介します。 提灯とは? そもそも提灯とは何か? 祭りや飲食店などで見かけることが多いですが、もともとは、…

ものづくり

ものづくり

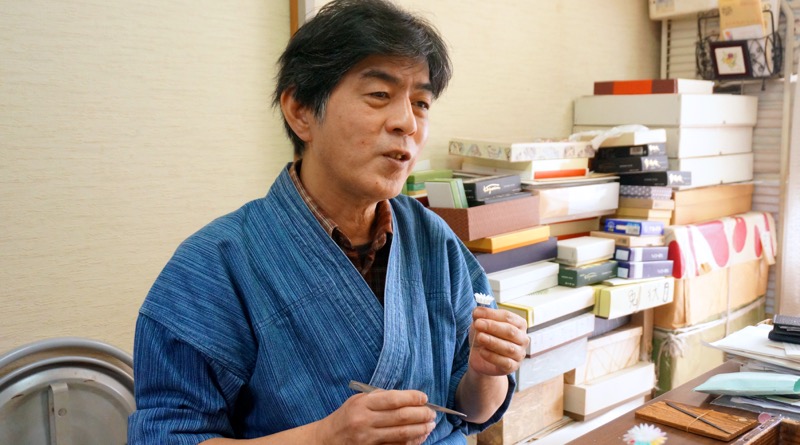

稲葉刀(Isamu Inaba) 大田区伝統工芸発展の会所属。 茨城県出身。掛け軸、屏風、ふすま、額など美術工芸品などに布や紙を貼り美しく仕上げる表具師。一般企業を退職後、12年の修行を経て表具師になる。 無から有を生み…

ものづくり

ものづくり

松浦和美(Kazumi Matsuura) 松浦家具工房代表。大田区伝統工芸発展の会所属。 東京都大田区出身。自然が好きなことから、木を使って暮らしを豊かにする家具作りを始める。無垢の木を使い、機能美にこだわった注文…

ものづくり

ものづくり

春原敏雄(Toshio Sunohara) 1947年8月14日生まれ。長野県出身。大田区伝統工芸発展の会所属。 平成16年に「卓越した技能者〜現代の名工〜」を受賞する他、数多くの賞を受賞している表具師。15歳から修行を…

ものづくり

ものづくり

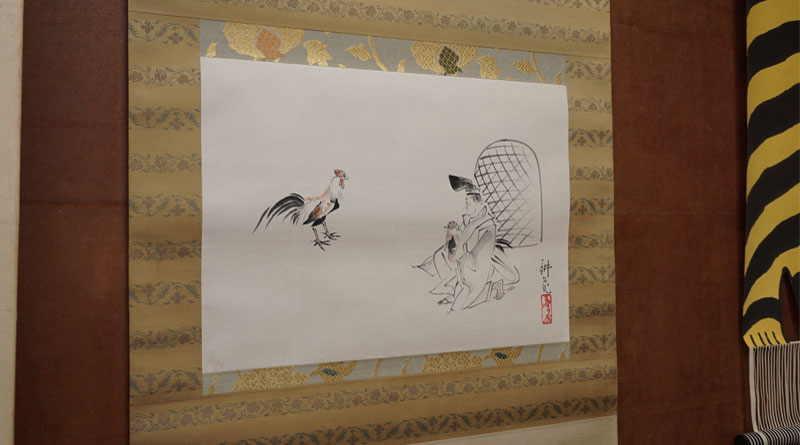

表具(表装)の中でも、掛軸の製作は最も難しいと言われています。色、柄、布地全ての組み合わせによって作品を引き立たせるため、長年の修行が要されるものの一つです。今回は、掛軸の製作工程をご紹介します。 1)形式の決定 まず、…

ものづくり

ものづくり

床の間には掛軸。部屋を仕切るには襖や屏風。目隠しの為に衝立。残すべき書物は巻物へ。 これらに共通するのは、全て同じ「表具師」が作っているということです。 そして表具師が作る作品は、伝統工芸として認定され、「表具」と…

ものづくり

ものづくり

2016年で創業101年を迎える「篠原風鈴本舗」は、都内に2つある江戸風鈴を作っている工房の一つであり、江戸風鈴の発祥の工房でもあります。 今回は、技術を受け継ぎ、今もなお作り続けている「篠原風鈴本舗」代表の篠原恵美さん…

ものづくり

ものづくり

東京都内で2軒のみが作る「江戸風鈴」は、他のガラス製品とは違い、宙吹きという特殊な工程を経て出来上がる伝統工芸品です。機械を利用せず、全工程を人の手で作られるからこそ、使い手目線を重視した唯一無二の芸術品となっています。…

ものづくり

ものづくり

風鈴のチリンチリンという音色は、どこか懐かしく、心なしか涼しげな気分にしてくれる夏の風物詩です。今回は、その音色だけではなく、粋な見た目を持つ「江戸風鈴」をご紹介します。 ※写真は有限会社篠原風鈴本舗様にて撮影されたもの…

ものづくり

ものづくり

石田毅司(Tsuyoshi Ishida) イシダ商店3代目。つまみかんざし職人。 23歳からつまみかんざし作りを始める。手作りにこだわり、デザインから完成までを自身で手掛けている。新宿ミニ博物館の一つ「つまみかんざし博…

ものづくり

ものづくり

東京都の伝統工芸品である「江戸つまみかんざし」は、羽二重を使った伝統的な製法で、デザインから完成までを一人が一貫して手作りしています。今回は、「江戸つまみかんざし」の製作工程をご紹介します。 (つまみかんざしに関する記事…

ものづくり

ものづくり

「つまみかんざし」と言えば七五三や振り袖を着た時、そして京都の舞妓さんも使うかんざしのことです。目にしたことのある方も多いと思いますが、「つまみ」の由来や、その歴史はあまり知られていないようです。つまみかんざしの起源やそ…

ものづくり

ものづくり

寒さが厳しくなってきた1月下旬。竹の選定作業を見せていただくために、笛師の和康さんと某所に午前7時に集合しました。私が到着すると、そこには既に軍手をして準備万端の和康さんの姿が。挨拶をした後、私も軍手を借りて作業を手伝わ…

ものづくり

ものづくり

米津宏美(Hiromi Yonezu) 心音舎 代表/Kujack Music Company 副代表 4月27日生まれ。心音舎では代表を務める傍ら、誰でも楽しめる篠笛教室やイベントを運営しており、ピアニストである立仙易…