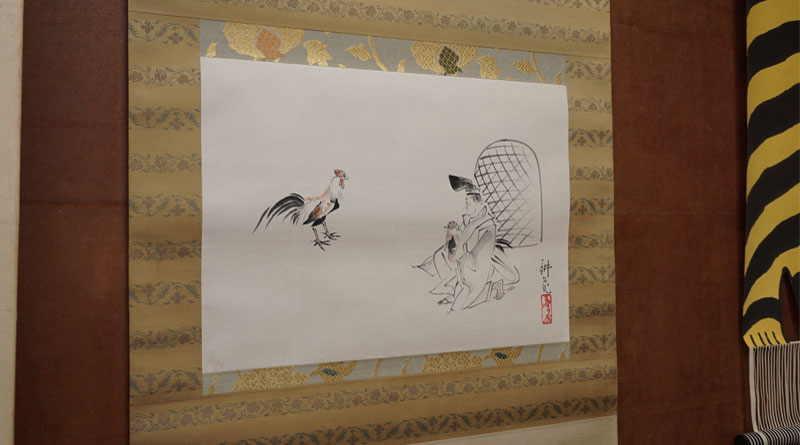

表具(表装)の中でも、掛軸の製作は最も難しいと言われています。

色、柄、布地全ての組み合わせによって作品を引き立たせるため、長年の修行が要されるものの一つです。

今回は、掛軸の製作工程をご紹介します。

1)形式の決定

まず、作品に合わせて形式を決めます。作品の種類によって仕立てを変えるので、作品に合わせた形式にすることは重要となります。

【例】

・仏画:真の仏仕立てにする

・一行書の茶席掛:輪補(りんほ)仕立てにする

2)取り合わせ

作品の本紙に合わせて裂や紙などの素材や色彩、模様などを決めていきます。

3)裁断

作品は一つ一つサイズが異なる為、作品に合わせて必要な寸法割に従って裁断します。

4)裏打ち①②

和紙で裏打ちをします。

1回目は肌裏と呼ばれ、作品と布に剛性を与えつつ補強して作品がよれないように安定化を図ります。

2回目は増裏と呼ばれ、作品と布にしなやかさを与え、厚さを調節していきます。

5)切継ぎ

作品である本紙の形を整え、裂地を裁断します。それから裁断した裂地を合わせて掛軸の形にしていきます。

表装の作業台

6)耳折り

継ぎの後、掛軸両端の耳と言われる部分を折り返す作業です。

7)裏打ち③

3度目の裏打ちは総裏と呼ばれ、各部材を一体化して補強・安定化を図ります。

また、掛軸裏面の体裁を整えるという目的もあります。そのため、総裏用の紙には表情の美しい紙を使います。

宇陀紙(うだがみ)が使用されることが多く、白い土粉が混入されて漉かれていることから、大気中の水分による酸性化を緩和するだけでなく、防虫や透け止めといった効果があります。

8)仮張り

総裏が終わると、仮張りと呼ばれる道具に張り込んで乾燥させます。

9)仕上げ

十分乾燥させた後に、掛軸の上下部に軸となる棒を取り付けます。

上部の軸棒を八双(はっそう)、下部の軸棒を軸木(じくぎ)といいます。

軸となる棒を取り付けたら、風帯(ふうたい)と掛軸を掛けるときに必要となる金具である鐶(かん)を取り付けます。

10)完成

〜終わりに〜

掛軸は完成まで約1ヶ月〜2ヶ月かかると言われています。

表装の中でも最も難しいものであるのは、その工程の多さだけではなく、作り上げるまでの日数はもちろんながら、一つ一つの工程に正解がなく、その職人の技量が問われるからです。

掛軸を目にしたい際には、工程を思い起こしながら各部位に注目してみてください。