多くの工芸品が原材料の不足と日々戦うなか、その中でも一位、二位を争っているのが「江戸鼈甲/鼈甲細工(べっこうざいく)」です。

南海に生息するウミガメの一種であるタイマイの甲羅を使用して作られる鼈甲細工とはどのようなものなのか。そしてなぜ多くの工芸品のなかで原材料不足なのかを歴史・制作工程と共にご紹介します。

※写真は宮本工業有限会社様にて撮影されたものを使用しています。

※「鼈甲」「べっ甲」は同じものであり、表記の違いです。本記事では「鼈甲」と表記します。

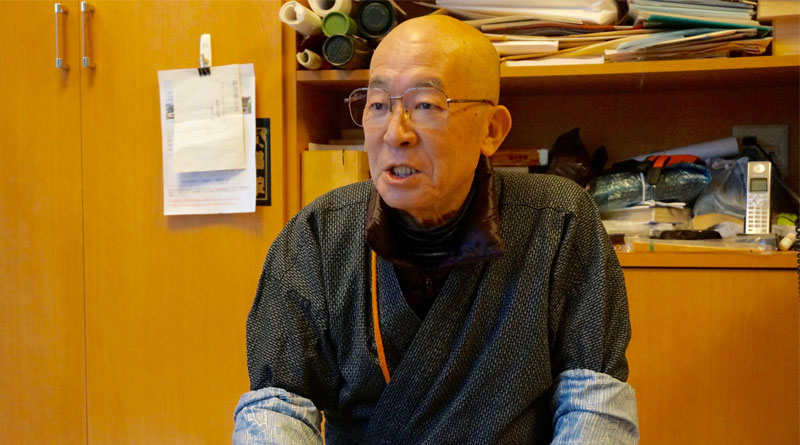

(鼈甲職人 宮本拓哉さんについての記事はコチラ⇒祖父からワザを受継ぐ−江戸鼈甲 宮本拓哉−)

◎鼈甲細工とは

鼈甲細工は、南方の海域やカリブ海、インド洋などに生息しているウミガメの一種であるタイマイの甲羅・爪・腹甲を加工した商品のことをいいます。

日本国内では、かんざし・メガネ・ブローチなどの装飾品が多く作られており販売されています。

また、エレクトリックギターなどを演奏する際に使用するピックやピックガードを作る為にも使用されます。

鼈甲細工は天然素材であるため、保存方法は特に気をつけたいところです。以下に注意点をまとめましたので、ご参考ください。

保存方法&注意点

・温度差に弱いので風呂場やサウナでの使用は禁止

◎鼈甲の歴史

鼈甲の歴史は奈良時代まで遡ります。中国やポルトガルで生み出された亀の甲羅を加工する技術が奈良時代に伝来されたといわれており、奈良県に位置する正倉院の宝物の中にもタイマイを加工した杖などが見られます。

鼈甲はその気品が古来から高く評価され、江戸時代には大名が愛用し、明治・大正・昭和・平成にかけて各時代に合わせた装飾品が作られています。

◎鼈甲細工が出来るまで

鼈甲細工はタイマイの甲羅や爪を加工していることから多くの工程を経て出来上がります。

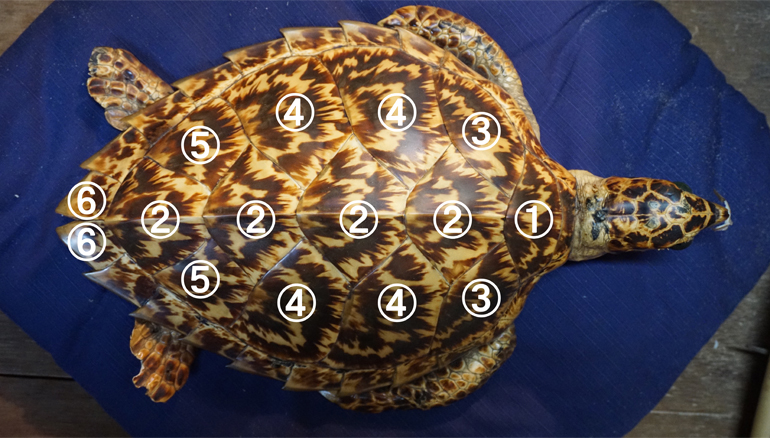

そして作られる商品によって使う甲羅の部位が違ってきます。

甲羅のどこを使うか(部位ごとの名前)

①鳶甲(とんび)/首甲(くび)

②背甲(せこう)

③船甲(ふな)

④量甲(おも)

⑤結甲(むすび)

①〜⑤の部位は散斑(茨斑)、トロ甲、黒甲、上トロ甲等の主な材料となります。

⑥爪甲(つめ)/縁甲(えんこ)

⑦肚甲(はら)

⑥・⑦は白甲やオレンジ甲などの主な材料となります。

制作工程

選んだ生地にマーキングをした後にノコギリで切ります。色合いや模様など美しさを生かす大事な工程の一つとなっています。

鼈甲の色

鼈甲はその色味によって価値が変わり、白甲やオレンジ甲は取れる量の少なさからより希少であり高級であるとされています。

◎鼈甲細工の活用例

鼈甲はメガネやアクセサリーを作る際に使用されています。鼈甲を使った商品をご紹介します。

〜最後に〜

原材料であるタイマイは、養殖の研究が進められていますが、ワシントン条約によって輸出入が禁止され、1992年末までに輸入された国内に残る在庫を使用して作られています。

材料の希少性や、一つ一つ柄が違うことから見る人を魅了する鼈甲細工を見つけた際には、是非手にとってその美しさを確認してみてください。

(鼈甲職人 宮本拓哉さんについての記事はコチラ⇒祖父からワザを受継ぐ−江戸鼈甲 宮本拓哉−)